近日,由上海市衛生健康委黨組書記、主任聞大翔帶隊,來自上海“以院包科”的12家市級醫院和對口援藏五縣的區衛生健康委相關負責人前往西藏日喀則,參加了第十屆西藏自治區醫學珠峰論壇。另有10年來多個批次的援藏醫療專家重返雪域高原,為當地百姓進行義診咨詢。

10月9日,上海多批次“組團式”援藏的醫學專家們趕到日喀則的當日下午就舉行了大型義診咨詢活動

今年恰逢日喀則市人民醫院建院70周年與上海組團式援藏10周年,日喀則市人民醫院黨委副書記、院長巴桑次仁在論壇上透露,今年醫院捷報頻傳:在國家三級公立醫院績效監測中獲評B級,創近年最佳成績;順利通過三甲醫院等級復評審,同時成為西藏首家獲得電子病歷五級和互聯互通四級甲等的三甲綜合醫院,正穩步向學習型、智慧型、研究型、創新型醫院邁進。

這一成果的背后,是上海醫療援藏的扎實付出。算上早期幫扶,上海醫療衛生系統已對口支援30余年,2015年“組團式”援藏啟動后,幫扶更趨精準:共選派11批次234名醫療專家進藏,培養本地醫療業務骨干共504人次。“帶土移植”先進診療技術713項,其中340項已為本地醫務人員完全掌握,154項填補自治區空白。“組團式”援藏通過強化優勢學科、培育特色專科、擴大服務覆蓋,推動醫院實現從“創三甲”到“強三甲”的關鍵跨越。

接力傳承守護高原人民健康

上海市兒童醫院副院長楊曉東,2013年作為中組部選派的衛生援藏干部赴往日喀則。在醫療巡診中,他發現當地兒童先天性髖關節發育不良(DDH)發病率較高——此類多發于嬰幼兒的骨科疾病,若未及時干預,部分患兒成年后可能面臨終身無法站立的困境。但受高原地區健康認知不足、地理環境限制等因素影響,許多家長對DDH缺乏了解,常導致病情延誤。

上海市兒童醫院副院長楊曉東到縣里給孩子們義診、篩查

同年,楊曉東牽頭發起“格桑花之愛”公益救助項目,專項為日喀則農牧民兒童開展DDH篩查與救治。截至目前,該項目已為超萬名西藏兒童完成先髖篩查,800余名(次)患兒在上海市兒童醫院接受矯治手術后恢復正常生活。隨著項目推進,“格桑花之愛”的救助范圍逐步拓展至先心病、先天性骨科疾病、唇腭裂、聽力缺陷、小耳畸形等更多先天性疾病,在普及兒童疾病防治知識的同時,為高原兒童健康筑起堅實屏障。

上海第九人民醫院骨科醫生于德剛,作為上海市第十批醫療人才“組團式”援藏工作隊隊員,擔任日喀則市人民醫院骨科主任,一年間帶領團隊開展20余項診療新技術,完成270余臺關節外科手術。

初到醫院時,于德剛目睹了山區老人受骨關節疾病困擾的場景——64歲的曲珍老人雙膝嚴重變形,疼痛已持續10余年,卻仍渴望能重新跳起鍋莊舞。經調研發現,受高原環境影響,日喀則骨關節疾病患病率超35%,部分區域甚至達40%,遠高于東部沿海地區5%的水平。但因交通不便、傳統觀念束縛及醫療技術有限,許多患者未能及時就醫。

為改善這一現狀,于德剛利用業余時間編寫漢藏雙語《高原膝關節病防治手冊》,深入山區牧區開展義診并發放手冊,3個月內覆蓋謝通門、南木林等周邊縣鄉。他還引入上海九院“數字醫學技術”,遇到復雜病例時,將CT數據傳回上海,由上海團隊完成建模分析后,把3D打印的病變關節與導板寄往日喀則。45歲患者瓊達膝關節嚴重扭曲,醫療團隊借助3D打印技術成功實施矯形手術,當假體與骨骼完美契合時,在場觀摩的當地醫生紛紛鼓掌。

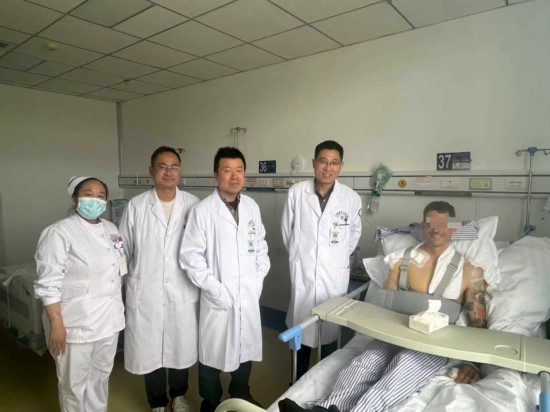

上海九院骨科翟贊京醫生(左四)和患者合影

援藏從來不是個人的孤軍奮戰,而是一代代醫者的接力傳承。如今,他的接班人——九院骨科醫生翟贊京,正在其工作基礎上,進一步探索更適配高原實際的技術應用方案,比如結合高原人群體力勞動需求,調整關節置換術后康復訓練計劃,讓患者能更快適應日常生產生活;同時深化“師帶徒”機制,除手術帶教外,每周選取典型病例復盤診療過程,幫助當地醫生積累臨床經驗,逐步提升獨立開展高難度手術的能力。同時,他還考慮以試用的形式將九院骨科團隊自研的關節手術機器人“鴻鵠”引入日喀則市人民醫院,援藏團隊實現“技術下沉、同質化醫療”的關鍵舉措。

精準幫扶下的學科突破

2017年10月,日喀則市人民醫院新院區投入使用,2018年1月,醫院成功創建“三甲”,讓堅守多年的老員工熱淚盈眶。此后,在上海“組團式”援藏隊員助力下,醫院以國家標準為參照,由心內科、神經科、骨科、婦產科、新生兒科牽頭,搭建起胸痛中心、卒中中心、急救創傷中心、危重孕產婦救治中心、危重新生兒救治中心五大框架。

上海市胸科醫院胸外科專家茅騰在義診中

此前,日喀則胸痛患者因診斷不及時、轉運不暢,死亡率較高。胸痛中心建立后,通過與基層醫療機構聯動,構建快速診斷與轉運機制,急性心肌梗死患者平均救治時間縮短近40%,死亡率顯著下降。

日喀則地形復雜,交通事故、意外墜落等創傷事件頻發。援藏專家因地制宜優化救治流程,加強與消防、公安等部門聯動,為急救創傷中心配備先進設備,確保患者轉運途中即可獲得有效救治。2024年,中心收治嚴重創傷患者500余例,救治成功率超85%;同年8月,醫院高分通過中國創傷救治聯盟現場評審,被授予“高級創傷中心”稱號,成為西藏地市醫院中首家獲此認證的機構。

“以院包科”是上海醫療援藏的創新舉措。援藏醫療隊依托“上海-日喀則臨床醫學診療中心”,推進普外科、胸外科、神經外科等13個臨床重點學科診療中心建設,通過上海各大醫院與日喀則市人民醫院對應科室結對,實現精準幫扶,既提升醫院整體醫療水平,又吸引周邊患者就診,逐步形成區域醫療中心輻射效應。

2015年起,復旦大學附屬中山醫院對接日喀則市人民醫院消化科,共建消化疾病診治中心(消化內鏡中心)。2017至2024年,中山醫院內鏡中心、消化內科先后派出李鋒、陳巍峰等7名專家,以中心主任、學科帶頭人身份負責建設與學科發展。

上海中山醫院援藏醫生陳巍峰在日喀則工作期間

陳巍峰初到日喀則時,發現醫院內鏡中心基礎薄弱——在上海,胃鏡和腸鏡技術屬于消化科醫生基本技能,而日喀則人民醫院消化科的幾位年輕醫生對“何為內鏡”都沒有清晰的概念。為讓3名零基礎醫生掌握胃鏡操作,他除手術演示、手把手教學外,還制定“掃盲計劃”:讓3人每人全職在內鏡中心接受一個月強化訓練,最終實現當地消化科醫生均能獨立完成所管病床患者的內鏡檢查。

“以前發現黏膜下病變,只能建議患者去拉薩或成都進一步檢查,現在有了新設備和技術,患者在日喀則就能治療,還能省下不少費用。”當地消化科醫生次旺拉姆說。中山醫院援藏專家胡健衛也結合新設備,開展適合本地的內鏡下新技術——超聲內鏡檢查術。自中心援建以來,中山醫院助力日喀則市人民醫院實現多個 “第一例”。

2023年9月,依托日喀則獨特地理環境與高原病高發現狀,日喀則市高原病研究中心正式掛牌并掛靠市人民醫院。該中心為深入研究高原病發病機制、預防措施與治療方法提供專業平臺,同時積極與多家知名醫院、高校簽訂戰略合作協議,在“高原公共衛生研究中心”“高原鼻病研究中心”等項目中,整合各方科研優勢,共同攻克高原醫學難題。

日喀則市人民醫院

統計顯示,過去三年,上海援藏醫療隊累計開展77項創新醫療技術項目,覆蓋超聲科、骨科、耳鼻喉科等18個科室;人才培養上,上海專家帶領本地團隊申報課題,成功拿下2個國家自然科學基金項目及多個自治區級科研課題。“以前很多患者要轉往外地治療,現在在上海專家幫扶下,我們在本地就能完成不少治療。” 巴桑次仁在援藏干部聯絡組座談會上感慨道。

今年1月7日,日喀則市定日縣發生6.8 級地震。當時正在休假的上海市第十批援藏醫療隊員,從全國各地迅速趕赴日喀則參與救治。“隊員們都放棄難得的休假,提前返藏后配合國家、上海、自治區派出的專家,克服余震、交通不便等困難,挽救了許多患者生命。”上海市第十批醫療人才“組團式”援藏工作隊隊長王慶華(曾任日喀則市衛健委副主任、市人民醫院黨委書記)回憶道。

陳元元在患者床旁

彼時,上海市第六人民醫院的第十批“組團式”援藏醫生陳元元,抵達當日便為一名左下肢骨折患者開展急診手術。他主要負責26名脊柱骨折患者的救治,主刀手術12臺;救治過程中,還發現一名胸椎骨折雙下肢癱瘓的患者,經急診檢查和手術后,及時挽救神經功能,今年6月復查時已可自行拄拐下地行走。

推進雪域高原擁抱人工智能

除了醫療業務與技術幫扶的規劃,援藏隊員的健康保障也成為關注重點。剛剛接班上任的第十一批醫療人才“組團式”援藏工作隊隊長、日喀則市人民醫院黨委書記余榮介紹,高原缺氧環境對隊員身體是不小的考驗,過去隊員們每晚住宿時,氧氣瓶需自行搬入房間,半夜常因缺氧被悶醒,既影響休息,也給身體帶來潛在負擔。“日喀則市委非常關心隊員們的身體健康,此前,醫療隊已在當地的支持下對援藏醫療隊員的住宿房間做了改造,墻面專門鋪設了供氧管道,氧氣瓶集中規范擺放在專用區域,實現了不間斷供氧。” 這一細節上的升級,既體現了醫療隊與當地對援藏隊員健康的細致關懷,也讓隊員們能以更充沛的精力投入到日常診療與幫扶工作中,為援藏工作的持續推進筑牢了后勤保障。

日喀則市人民醫院院長巴桑次仁在論壇上發言

在本屆西藏自治區醫學珠峰論壇前的交流座談會上,巴桑次仁院長坦言,醫院當前仍存在短板,其中兒科危重癥搶救能力不足是亟待突破的重點,他懇切希望上海能進一步派出專家給予針對性支持。對此,上海市衛生健康委黨組書記、主任聞大翔回應,上海將依托全國領先的兒科救治實力,在充分對接醫院需求的基礎上提供幫扶,同時也歡迎日喀則選派優秀醫生來滬進修,通過“跟師臨床一年”的沉浸式學習,真正掌握危重癥救治核心本領,成長為能獨當一面的兒科骨干力量。

在醫療硬件與技術升級層面,近年來日喀則市人民醫院及下轄五縣醫院在信息化建設上已初見成效,市人民醫院更在智慧醫院建設上持續發力。不過,如何讓技術紅利更精準惠及高原群眾,仍是當前需要破解的新課題。對此,聞大翔主任提出具體規劃:一方面將繼續鞏固遠程會診等常態化遠程醫療服務,確保優質醫療資源“隔空可達”;另一方面,將多方協調資源,積極探索遠程手術機器人在受援醫院的應用模式,以技術創新打破地理與人才的雙重限制。

上海市衛生健康委黨組書記、主任聞大翔在本屆醫學珠峰論壇上致辭

他還透露,上海正全力推進醫學人工智能發展,目前已打造出83個具備一定規模的應用場景。例如在臨床輔助決策領域,中山醫院“觀心”大模型、東方醫院Med-Go醫療問診大模型、新華醫院AI兒童學科醫生大模型已實現臨床輔助應用;在智能患者服務領域,仁濟醫院泌尿專科大模型、基于大模型技術的居民健康畫像等也日趨成熟。基于此,他建議日喀則市人民醫院可緊扣當地群眾健康需求,逐步引入醫學人工智能技術,探索其在輔助診斷、檢驗檢查、智能用藥、智能康復等場景的落地應用。

版權聲明:凡注明“來源:中國西藏網”或“中國西藏網文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳播有限公司。任何媒體轉載、摘編、引用,須注明來源中國西藏網和署著作者名,否則將追究相關法律責任。